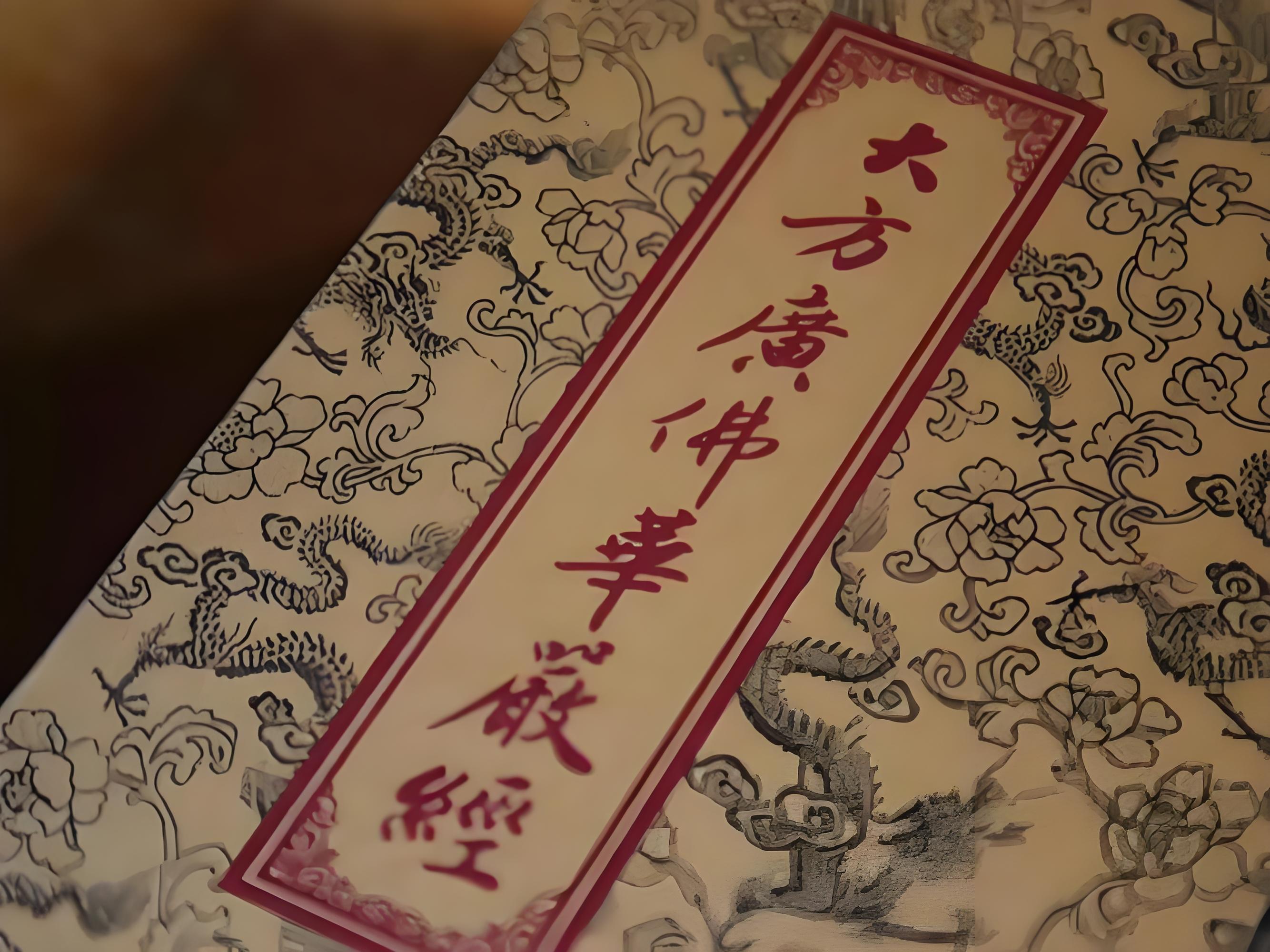

“华严三圣”是指哪三圣?

毗卢遮那佛

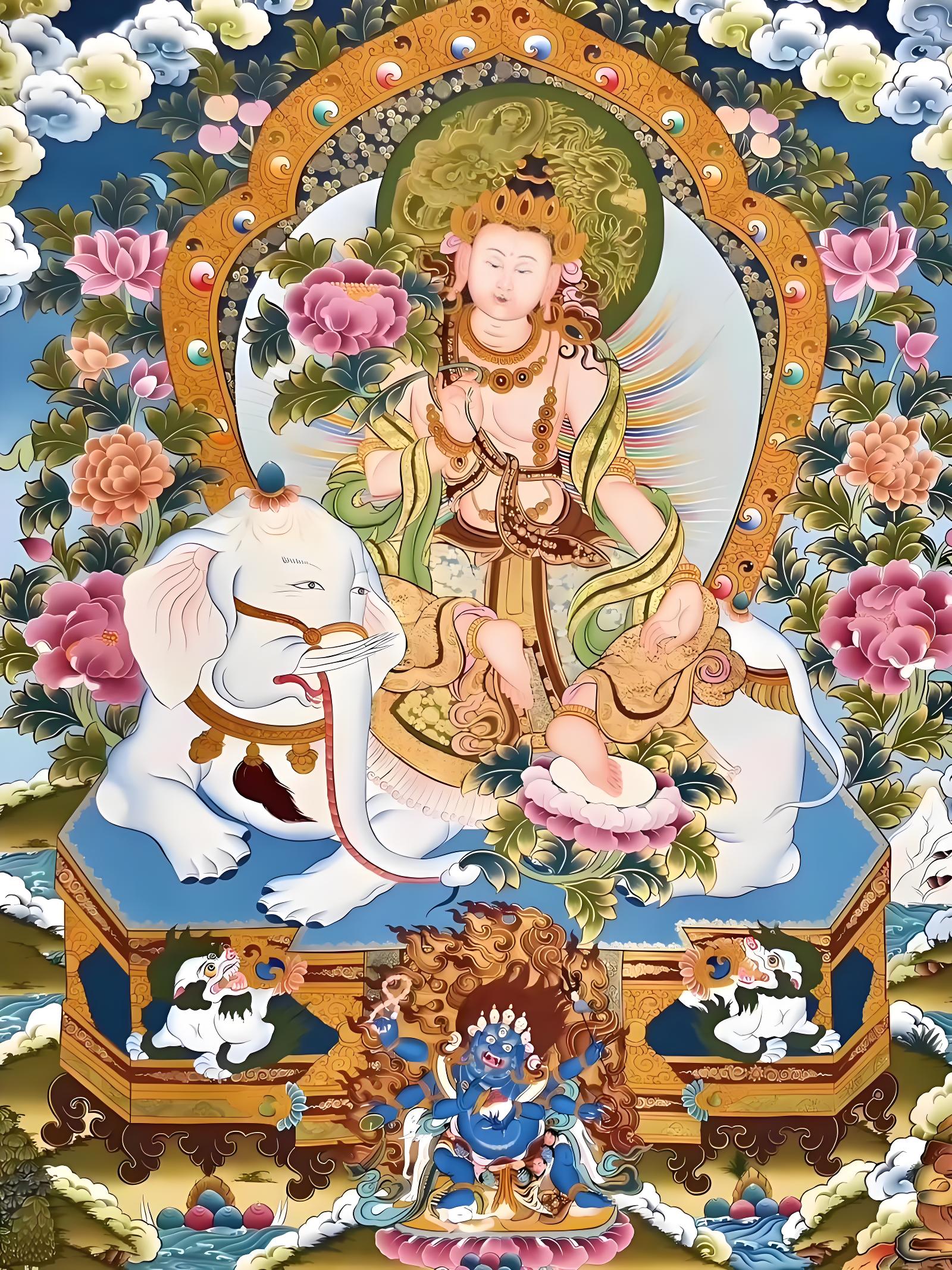

普贤菩萨

文殊菩萨

华严三圣的关系

法身佛毗卢舍那

《华严经》描绘了一个庄严神妙、尽善尽美的佛国世界,叫做“莲华藏世界”,或称“华藏庄严世界”,或称“华藏世界”。这个华藏世界指的是无限的宇宙,包藏着多层次的世界,次第布列。人类居住的世俗世界,则在多层次中的第十三重。

华藏世界的教主是毗卢遮那佛。“毗卢舍那”一词,是梵文的音译,又译为“毗卢遮那”,意译为“光明普照”,也是“日”(太阳)的别名。所谓“光明普照”,指无处不照,无时不照,不象太阳,只照白天,不照黑夜;只照表面,不照内里;照耀东半球,不照西半球;照耀西半球,照不到东半球。佛名“毗卢舍那”,是佛教长期以来,把佛比喻为照耀一切、化育一切的太阳的自然结果。

在《华严经》以前,早在《阿含经》中便已有毗卢遮那佛之名。但是,用毗卢遮那佛取代释迦牟尼佛的地位,并作为“法身佛”的形象出现的,则是《华严经》。

什么是“法身佛”?为了了解这个概念,需要简单交代一下佛的“三身”说。大乘佛教一般认为,佛有三身:

①法身——佛法的化身。佛教以佛法为真理,佛法本是佛教的教理,是抽象的理论,这种抽象的理论被人格化,赋予一个客体化的身体,称为“法身”。法身虽则是“身”,但它只是佛法的代表或象征,是一种永恒而普遍的存在,无形无相,不可名状,不可思议。人们平常眼中所见的佛的形相,心中所想的佛的形相,只是佛的应化身,不是法身。

②报身——佛教讲因果报应。佛本也是凡夫俗子,过去世经过修持诸功德才获得佛的果报即成佛。过去世以佛法为因,修持成佛为果报。这个修持而得的果报之身,叫做报身。一般来说,报身指佛身的诸种相好和佛土的严净美妙。

③化身——佛身本是一个,只是由于众生的根机不同,“业力”有别,喜乐各异,所以所见之佛身千差万别。佛为了普渡众生,便来到众生之中,随缘教化,应机显现其身。应机显现之身是不固定的,千变万化的,这种佛身称为“化身”,或称“应身”,或称“应化身”。十方微尘数诸佛都是化身。

法身本来只是佛法的象征,一般是不能限定在某个具体的佛身上的,即不能有固定的具体形相。而《华严经》却智慧地用“毗卢舍那”这样一个具体的佛身为法身,于是深奥难懂的“法身”被通俗化、形象化,玄妙抽象的佛理变成了人们日常可以敬奉崇拜的实体。

释迦牟尼佛原本是世间的圣人,在南阎浮提这个娑婆世界教化众生,为毗卢遮那佛无数化身中的一种化身。

毗卢遮那佛是整个华藏世界的教主。毗卢遮那佛无所不在,整个华藏世界不过是毗卢遮那佛的显现,日月星辰、山河大地、飞禽走兽、春兰秋菊,一切现象都是佛体,一切声音都是佛法的狮子吼,一切诸佛都是毗卢遮那佛的化身。

普贤菩萨与文殊菩萨

毗卢遮那佛作为华藏世界的教主,有两位最亲密的助手,即普贤菩萨与文殊菩萨。三者合称“华严三圣”。

这三者的关系是这样的:普贤菩萨与文殊菩萨二者和毗卢遮那佛为因与果的关系,即普贤、文殊二圣为因,毗卢遮那佛为果。在普贤与文殊之间,则普贤表理德、行德、定德、所信;文殊表智德、证德、慧德、能信。理智相即、行证相应、能所相融、定慧一如,便是毗卢遮那佛。

为了说明这种关系,我们需做理论上的解释。

“理”,即佛教的教理,即佛法,即法身。在《华严经》中,理、佛法、法身,常常是同义概念。理,被客观化为精神实体,被认为是整个宇宙,包括世间和出世间的本原、本体。

“智”又称“如来智”、“无师智”、“菩提”,即佛教的认识体系。《华严经》认为,“如来智”是众生心中本来就有的,也就是说众生先天就具有这种佛智、佛性。佛的作用,只不过启发众生觉悟到自己本身的“如来智”。

“理”是客观的精神实体,“智”是主观的精神实体。这是两个并列的精神实体,互相依存,便叫“理智相即”。从宗教实践来说,众生如要解脱而成佛,应当从内心中开发自己固有的“如来智”,即靠主观努力而觉悟。但怎么能开发而获得觉悟呢?却必须依赖“理”的启迪,即所谓“依理而发智”。反过来说,无论“理”怎样崇高伟大,总得被众生所愿意接受,才能启迪众生去开发,而众生内心本来固有的如来智,正是能接受“理”的内在条件,这就是所谓“有智方证理”。打个浅显的比方来说,我们的地下埋藏着宝物,只有得到启示,我们才懂得努力去开发;反过来说,宝物就在我们自己这里,总得我们有心愿意去开发,才会接受这种启示。所以,“理”与“智”,一个是取得觉悟的客观条件,一个是主观条件,二者互相依赖,缺一不可。

这个“理”字,佛教把它人格化,即用形象的人来象征它,把这个象征性的人叫做“普贤菩萨”;而“智”呢,则人格化叫做“文殊菩萨”。所谓普贤表示理德,文殊表现智德,便是这个意思。“德”,在这里指道德,也指性质、品格。“理”必定表现为种种活动、行为。用哲学术语来说,便是本质必定表现为现象。所以,理德同时就是行德。研究《华严经》的权威学者——华严宗四祖澄观(737~838)说:

“理若无行,理终不显;依体起行,行必称体;由行证理,理无行外之理;由理显行,行无理外之行。”(《三圣圆融观门》)

意思是说,理是通过行为表现出来的,如果没有行为,理毕竟无从表现;依照理这个本体所引起的行为,这些行为必定符合理这个本体;由行为证明理的存在,理就在行为之中,不在行为之外;由理表现出行为,行为就是理的表现,没有脱离理的行为。澄观在这里论述理与行的关系,实际上就是论述本质与现象的关系。

而智德则必定同时是证德。因为众生借“如来智”接受理的启示,不是盲目地接受,而是有所了解,有所证悟,才逐渐接受的。由行为而证明理的存在,这是智的作用。

这样一来,表示理德的普贤便同时表示行德,而表示智德的文殊则同时表示证德。行与证是相应的,有所了解与证悟,便会产生身、口、意等诸种行为;而诸种行为是按所了解与证悟者进行的,这便是“称证起行,行不异证”。

“理”是佛法,是宇宙本体、本原。按佛教的观点,宇宙的本体是没有任何变化的,没有任何变化叫做“寂”。所以“理”就是“寂”,或叫“止”,“定”。表“理”德的普贤,于是同时表示“定”德。“智”与“慧”常联用,“智”本来就是“慧”,所以表“智”德的文殊,同时就表“慧”德。“定”与“慧”是佛教修行的两大法门,通常说“定慧双修”(“止观双修”)通向佛道。澄观说:

“法界(即佛性)寂照名止,寂而常照名观,观穷数极,妙符乎寂,即定慧不二。”(同上)

还有,宗教实践中的一个最重要的问题是对佛的信仰。信佛,则能去行、去证;不信佛,谈不上行与证。普贤表示理,表示佛法,也就表示佛,表示佛国。《华严经·十回向品》)说:

“一切诸佛菩萨清净微妙法身,悉从诸佛真法化生。”

意思是说,所有的佛、菩萨都是从佛法化生的,所以,佛法便是佛、菩萨的本原,表示佛法的普贤,当然就表示佛。从信仰角度来说,众生所信的是佛,可以说,众生所信的是普贤。换句话说,普贤为“所信”。

文殊呢?则表示众生能信之心。众生心中具有先天的“如来智”,固而能够信佛。所以表智的文殊,叫做“能信”。

主观上,众生心中有如来智而能信佛;客观上,有“理”所表示的毗卢遮那佛和华藏世界,有所信之对象。主观与客观相结合,便产生了对佛的信仰。这叫做“能所相融”。

总之,理智相即、行证相应、定慧一如、能所相融。代表理德、行德、定德、所信的普贤菩萨,和代表智德、证德、慧德、能信的文殊菩萨,二者相辅相成,成为毗卢遮那佛的两位代表,并列的两位上首菩萨。

普贤与文殊合而成毗卢遮那佛

上面所说为普贤与文殊之间的关系。还有一种关系,即普贤、文殊二圣与毗卢遮那佛的关系问题3,这种关系是因果的关系,即普贤与文殊为因,毗卢遮那佛为果。因果关系是怎么回事呢?

佛教认为,世界上的一切事物,都是因缘和合而生。即由各种条件互相联系、互相作用而生;又因缘离散而灭,即由各种条件的离散而灭。一切事物的产生或消灭,又会成为有原因而产生结果。由因生果,由果显因,有因必有果,有果必有因。“已作不失,未作不得”,因未得果之前,不会自行消失;反之,不作业因,也不会得相应的果。整个世界,就是事物互为因果关系形成的整体系统,因果报应,毫厘不爽,这叫因果律。

以人来说,内心的思维活动叫做“意业”;见于身体的行动,叫做“身业”;发之于语言,叫做“口业”。这叫身、口、意三业。内心产生的任何念头,口中说任何话,身体有任何动作,都是“业”(造作)。业成为因,叫“业因”,必定会产生果报叫“业报”。

业有善有恶,善业感招乐果,恶业招来苦果,报应分明。有诗云:

湛湛青天不可欺,未曾举意己先知。

善恶到头终有报,只争来早与来迟。

“来早”指现世报,“来迟”指来世报。有人以为,报应都指现世,这是误解。其实,佛教认为,报应主要指来世,即下一世或下几世在六道中轮回流转之报。

“六道”为:

①地狱——环境恶劣,为恶人受苦之所。地狱之王是阎罗王。

②鬼——居于阎罗王统治区域,或世间坟地、黑山洞等处。

③畜生——即各类动物。

④阿修罗——“阿修罗”为梵文音译,意译为非天,魔神,居住在世界中心须弥山的低处及其附近。

⑤人——住在地面上。

⑥天——也称“天人”,其复数则称为“天众”、“天部”,指的是高于人类的上界生灵,不是指天空。“天”的另一含义是指这些生灵的生活环境,包括欲界六天、色界十七天和无色界四天。

这六类称为六道,其中的地狱、鬼、畜生为三恶道,阿修罗、人、天为三善道。

众生在前世作业为因,现世受果报,现世所作的业又成为因,来世当受果报。有首诗说:

六道轮回转,孙儿娶祖母。

猪羊席上坐,六亲锅里煮。

意思是说,前世本为祖孙关系,由于宿业(多世积累的业叫宿业)因缘,今世成为夫妇。前世为猪为羊,本是席上的佳肴,畜生报尽,今世转为人,做了新郎的宾客——六亲眷属。而前世的六亲眷属,也许受畜生报,今世反而为猪羊,做了席上的美味了。

众生在六道中沉浮,轮回流转,生生世世,不能解脱。佛大慈大悲,教化众生,劝导众生弃恶从善,灭绝生死,才能跳出六道,获得解脱。整个佛教,其核心就是如何解脱,无论成阿罗汉、成菩萨、成佛,都是为了了脱生死。

了脱生死,只是说不生也就不死,不生不死,就摆脱了六道轮回之苦。

明白佛教的因果关系,再来看华严三圣的关系,便清楚了。澄观说:

“三圣之内,二圣为因,如来为果。果超言想,且说二因。若悟二因之玄微,则如果海之深妙。”(《三圣圆融观门》)

能获得“理”与“智”即是佛。佛是“理”与“智”的果,“理”与“智”是佛的因。所以,澄观简单明确的以普贤及文殊二圣为因,以毗卢遮那佛为果。在全部《华严经》中,毗卢遮那佛从始至终没有说过一句话,这就是澄观所说的“果超言想”吧,佛的代言者是普贤菩萨与文殊菩萨。意思很清楚,只要悟解普贤菩萨与文殊菩萨所说的道理,就知道毗卢遮那佛是怎么回事;而只要按照普贤菩萨和文殊菩萨所阐明的去做,便可以成佛,获得佛果了。或者,换个好懂一点的说法,毗卢遮那佛一分为二,就是普贤与文殊;普贤与文殊合而为一,就是毗卢遮那佛。

普贤与文殊,都是成佛之因,那么,二者之中,究竟哪个是成佛的决定性因素呢?换句话说,普贤与文殊哪个为大呢?澄观解释说:

“普贤是大,所证理体无不包故”。(同上)

意思是说,因为普贤所代表的“理”为本体,无所不包,所以,普贤为大。按照这种解释,普贤菩萨与文殊菩萨作为毗卢遮那佛的两位胁侍,普贤居左,文殊居右。因为在印度习俗中,左比右大。

不过,在《华严经》中,“理”与“智”是并重的,并没有分轻重大小。读《华严经》的,却各有各的理解,有的以“理”为大,有的以“智”为大。这样一来,在宗教实践上,便同时存在从“理”与从“智”两条道路。从“理”的,侧重于拜佛、菩萨,持戒布施,到处参学,向客观的佛菩萨求启示,求庇佑,求接引;从“智”的,则侧重于个人内心的悟解,向主观内自省,清除迷妄,开发先天固有的如来智。从“智”的,以代表智的文殊菩萨为大,于是在座次的排列上,自然把文殊菩萨供在左边,普贤菩萨反退居于右胁侍地位了。在各个寺庙的“华严三圣”塑像群中,我们有时见到的是普贤居左,文殊居右,有时见到的是文殊居左,普贤居右,便是由于从“理”与“智”的侧重点的不同而选排的。

虽然从“智”的把文殊菩萨置于左胁侍地位,他们也承认,如果由理与智、行与证、定与慧的关系上说,仍应普贤菩萨居左。

这样一来,在“华严三圣”中,居中的毗卢遮那佛毗卢遮那佛为果,为主尊;两侧普贤菩萨与文殊菩萨为因,为胁侍。而在普贤与文殊两菩萨中,则普贤为大,居于左胁侍地位。何以故。恶世界烦恼强。自无忍力。心随境转。声色所缚。自堕三涂。焉能救众生。

为什么是这三圣?

普贤、文殊二圣与毗卢遮那佛的关系,这种关系是因果的关系,即普贤与文殊为因,毗卢遮那佛为果。