你有没有想过这个世界是如何运转的,为什么事情会这样发生?答案是 佛教哲学这就在于一个深刻的概念--"依他起性"。这个概念不仅仅是一个抽象的理论,它还是一个透视镜,通过它我们可以理解万物之间的相互联系,以及我们的行为是如何塑造我们的现实的。依他起,又称 "相依共生",是佛教的核心原则,它解释了所有现象是如何基于复杂的因果网络而生灭的。这一概念强调了现实的动态和不断变化的本质。

什么是依赖性起源?

其核心是 从属发端 是指没有任何事物是独立存在的。相反,任何事物都是因其他事物而产生的。这意味着,每一个事件、物体甚至思想都是基于一系列相互关联的因素而产生的。这些因素作为条件,进而产生其他现象。这一原则不仅适用于物理对象,也适用于心理状态、感觉和我们的经历。

依赖性起源的概念提供了一个替代方案,以取代现象来自单一不变的原因或事物随机产生的观点。这一概念强调,万事万物都是相互联系的大网的一部分。理解这一点有助于我们看清自己在世界上的位置,也有助于理解我们如何通过自己的行为和思想创造自己的现实。

核心原则:条件性

依赖性起源的核心思想是 "条件性"。这一概念强调,每种现象都依赖于其他条件。换句话说,"如果这个存在,那个也存在;如果这个不存在了,那个也不存在了"。这一简单而深刻的陈述强调了现实的相互关联性以及事物之间相互作用的动态方式。这一原则说明了因果关系的复杂舞动,它塑造了我们的世界和经历。

这一概念意味着没有任何事物是固定或永恒的。任何事物都是变化的,其存在取决于其他因素的存在。这种理解促使我们以更深刻的眼光看待世界,认识到生命不断变化的本质。这可以结束我们的痛苦,因为它帮助我们释放对周围事物的执着。

依他起性与中道

早期的佛教典籍将依他起性与 "中道 "概念联系在一起。这代表了一条介于两个极端之间的道路,既避免了永恒论(相信有一个不变的自我)的陷阱,也避免了虚无主义(相信什么都不存在)的陷阱。依他起性解释说,现象是因条件而产生的,而不是不变的本质或无中生有的结果。这一概念强调,万事万物都是因缘所生,也在不断变化之中,这就是中庸之道。

此外,认识到这种相互关联性,我们就能避免相信事物具有永恒、固有的存在,或相信事物根本不存在的极端想法。相反,我们可以理解事物是不断变化的。中庸之道强调,万事万物都是因果动态过程的一部分。

十二因缘

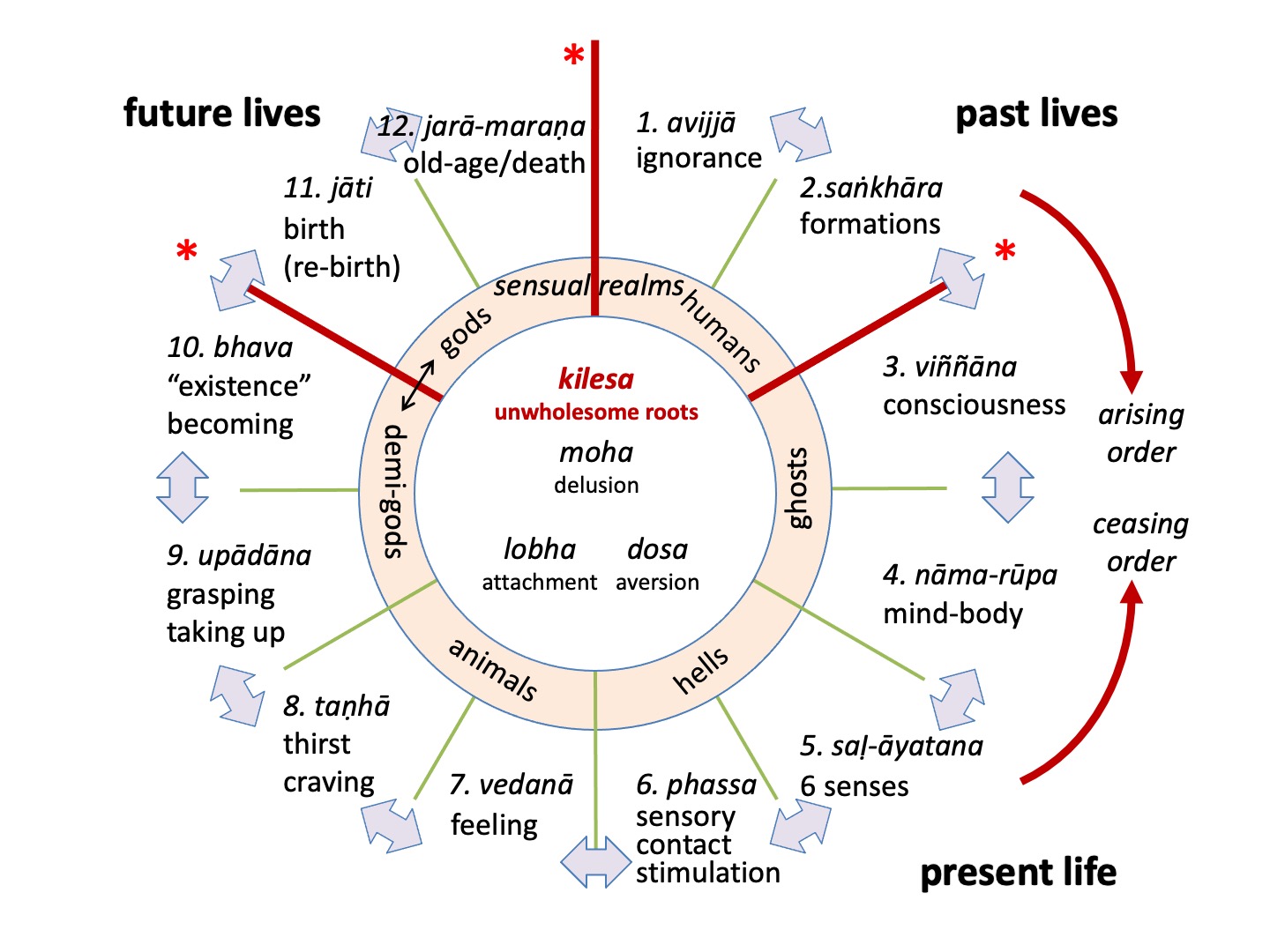

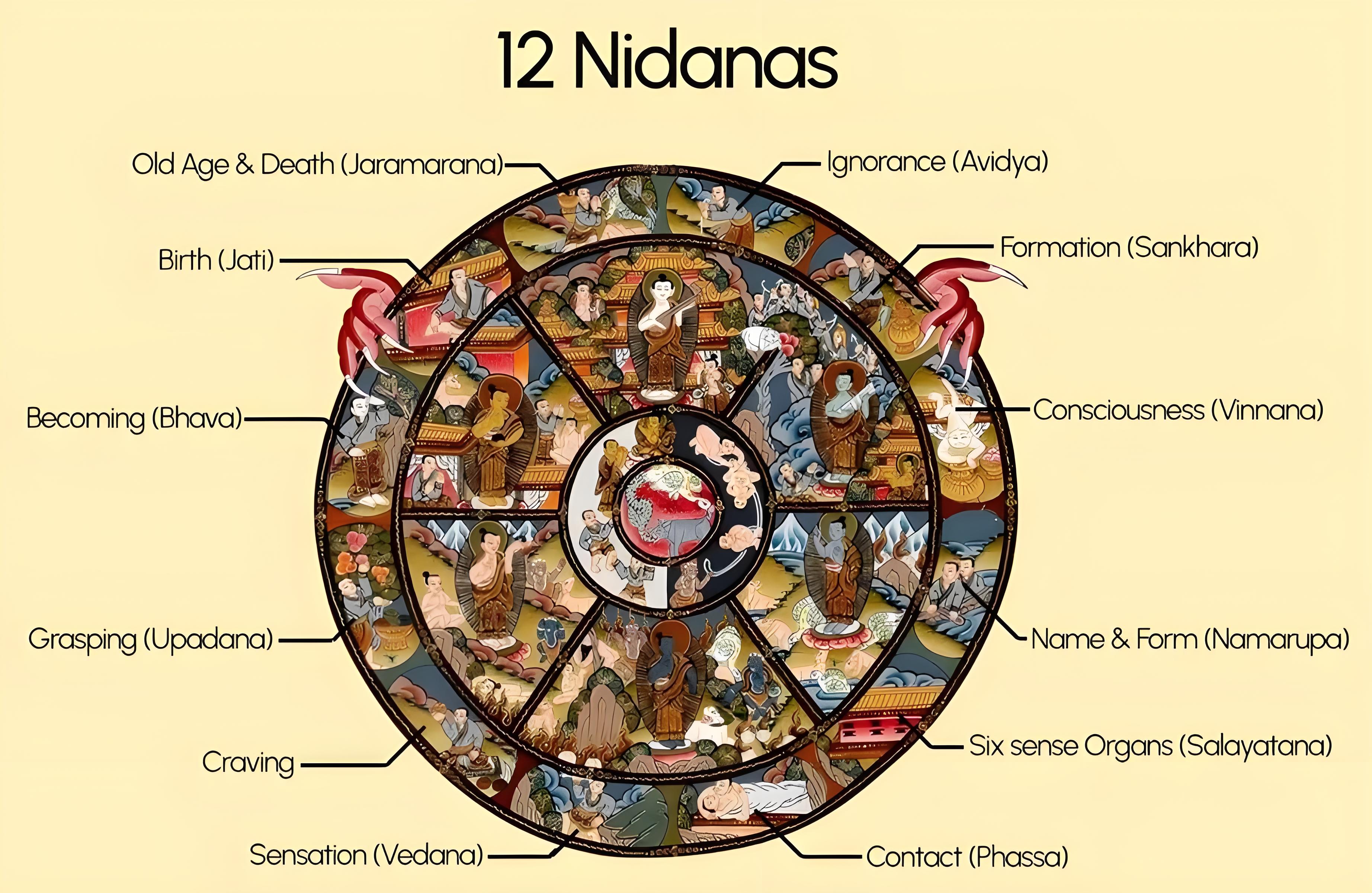

对依他起性最全面的表述是 12 个从属发源环节、 也称为 "十二因缘"。这些环节描绘了导致痛苦和重生的一系列条件。它们通常被表示成一个圆圈,强调这一过程是持续不断的。了解这些环节对于理解我们如何使痛苦的轮回永久化以及如何摆脱痛苦至关重要。

这十二个环节可以从两个方面来解释:首先,它们描述了三世(过去、现在和未来)的轮回过程。它们还解释了日常生活中每时每刻产生的痛苦。虽然看似复杂,但每个环节都建立在前一个环节的基础上,揭示了我们经历的复杂运作。

前两个链接前世因缘

循环的前两个环节描述的是为我们当前的存在奠定基础的条件。这些环节植根于过去,为我们现在的经历奠定了基础。

- 无知(Avijja): 这是对现实的根本误解。这是对存在的真实本质缺乏智慧和认识,尤其是对 "人 "和 "神 "的误解。 四圣谛.这种状态是对世界如何运作的一种困惑,会导致不善的行为。

- 意志形态(Sankhara): 由于无知,我们的行为都是有意图的。这些意志的形成,也称为业力的形成,创造了塑造我们未来经历的模式,无论是有意识的还是无意识的。

前两个环节强调了过去行为的影响,并说明了我们的无知是如何导致形成我们当前存在的模式的。它们为接下来的痛苦循环奠定了基础。

链接三至十:现在的生活经历

接下来的八个环节说明了我们现在的生活经历。它们展示了我们的行为以及我们的经历是如何使痛苦的轮回永久化的。

- 意识(Vijnana): 过去的意志行为产生了意识。这就是每时每刻都会产生的基本意识,是它让我们拥有体验。

- 名称和形式(Nama-rupa): 这是指心灵和身体,即我们存在的身体和精神组成部分。这是我们个性的基础,也是我们体验周围世界的方式。

- 六感(Salayatana): 这个环节指的是六个感觉器官(眼、耳、鼻、舌、身、意)。这些是我们与世界互动并体验其刺激的机制。

- 联系人(Phassa): 当感觉器官与各自的对象相遇时,就会产生接触。这种最初的相遇产生了感觉和感受的潜能。

- 感觉(Vedana): 由接触产生的感觉音调可以是愉快的、不愉快的或中性的。这些感觉是渴求和厌恶的基础。

- 渴望(Tanha): 这就是对快乐的渴望和对痛苦的厌恶。渴求是痛苦循环的动力,也是我们行动的动机。这是一种 "渴求",我们相信它会让我们快乐,但最终却不会。

- 执着(Upadana): 这就是对欲望的抓取或执着。这让我们执着于事物,而这只会导致痛苦,因为事物总是在变化。

- 成为(Bhava): 这描述的是 "成为 "的过程,指的是导致重生的持续不断的活动循环。这个链接解释了我们的行为如何产生更多的业力。

这八个环节说明了由我们的无知和欲望所驱动的不断发展的体验过程。它们强调了我们对感受的反应是如何使痛苦的循环永久化的。

最后两个环节未来的重生与苦难

最后两个环节完成了这一循环,展示了苦难的持续性。

- 出生(Jati): 这是新的存在的产生,它受到之前环节的影响。出生代表着痛苦轮回的继续。

- 老年与死亡(Jara-marana): 这是指生命不可避免的终结。死亡不是轮回的结束,而是下一次出生和继续轮回的条件。

最后这两个环节说明,只要我们还处于无知状态,痛苦的循环就会继续。

打破依赖性起源的循环

好消息是,依赖性缘起的轮回是可以打破的。解脱的过程始于对轮回的理解。当我们认识到痛苦的原因时,就可以开始改变我们的行为和反应。这就需要培养智慧,它能让我们看到事物的真实面目,并破除我们的无明,这是第一个环节。

此外,通过培养正念,我们可以意识到自己的感受和渴求。同时,我们还能学会以慈悲心来应对,而不是以执着心来应对。这条正念与智慧之路可以让我们停止痛苦,摆脱轮回。

日常生活中的依他起性

依他起性的原理可用于我们的日常生活。我们可以开始观察我们的想法和感受是如何依赖于某些条件的。例如,我们可以注意到,当我们疲倦时,我们更容易感到烦躁。此外,我们还可以发现,所爱之人的一句亲切的话语就能让我们的心情变好。通过观察这些模式,我们可以开始看到我们的内部状态与外部世界之间的相互联系。

通过了解 "依他起性",我们可以发展出一种更具同情心、反应更少的方式来与我们的日常经历互动。这种理解可以为我们的生活带来更多的平静和快乐。

结论

依存缘起是一个深刻的原理,揭示了现实相互关联的本质。它告诉我们,我们的行为、思想和感受并非孤立事件,而是与周围的一切相互关联。通过了解这 12 个环节,我们可以洞察痛苦的本质,还能发现如何摆脱轮回。最终,这种理解会让我们活得更有智慧、慈悲和正念。

您对依附式创始有何看法?请在下面的评论中分享您的见解和问题!如果您觉得本文对您有帮助,请与其他可能感兴趣的人分享。您还可以查看我们关于佛教哲学的其他文章,了解更多相关信息。