导言:佛教中错综复杂的因果关系

因果报应理论是最重要、最复杂、最具挑战性的概念之一。 佛教哲学这往往会导致误解。这一概念深刻地影响了亚洲文明,是许多人道德准则和宗教信仰的基石。因果报应在佛教中举足轻重,是佛教教义的基础。

众所周知,因果报应的深奥难以理解,因为它的终极本质超越了人类的理解能力。事实证明,系统地分析和介绍因果报应异常困难,这或许可以解释为什么佛教文献中没有一个普遍满意的因果报应解释。本讨论基于我个人的理解,对这一复杂而基本的佛教信条进行了简单介绍。

因果报应 "一词的原意是行动或行为。然而,在当代佛教中,"业力 "包含了一个极其复杂和多层面的概念。因果报应 "的核心定义是支配自然和道德领域的普遍因果法则。虽然这个定义看似简单明了,但进一步研究就会发现因果报应的本质错综复杂、模棱两可。为了清晰起见,我们将从六个方面来研究因果报应。

I.因果报应是一种力量

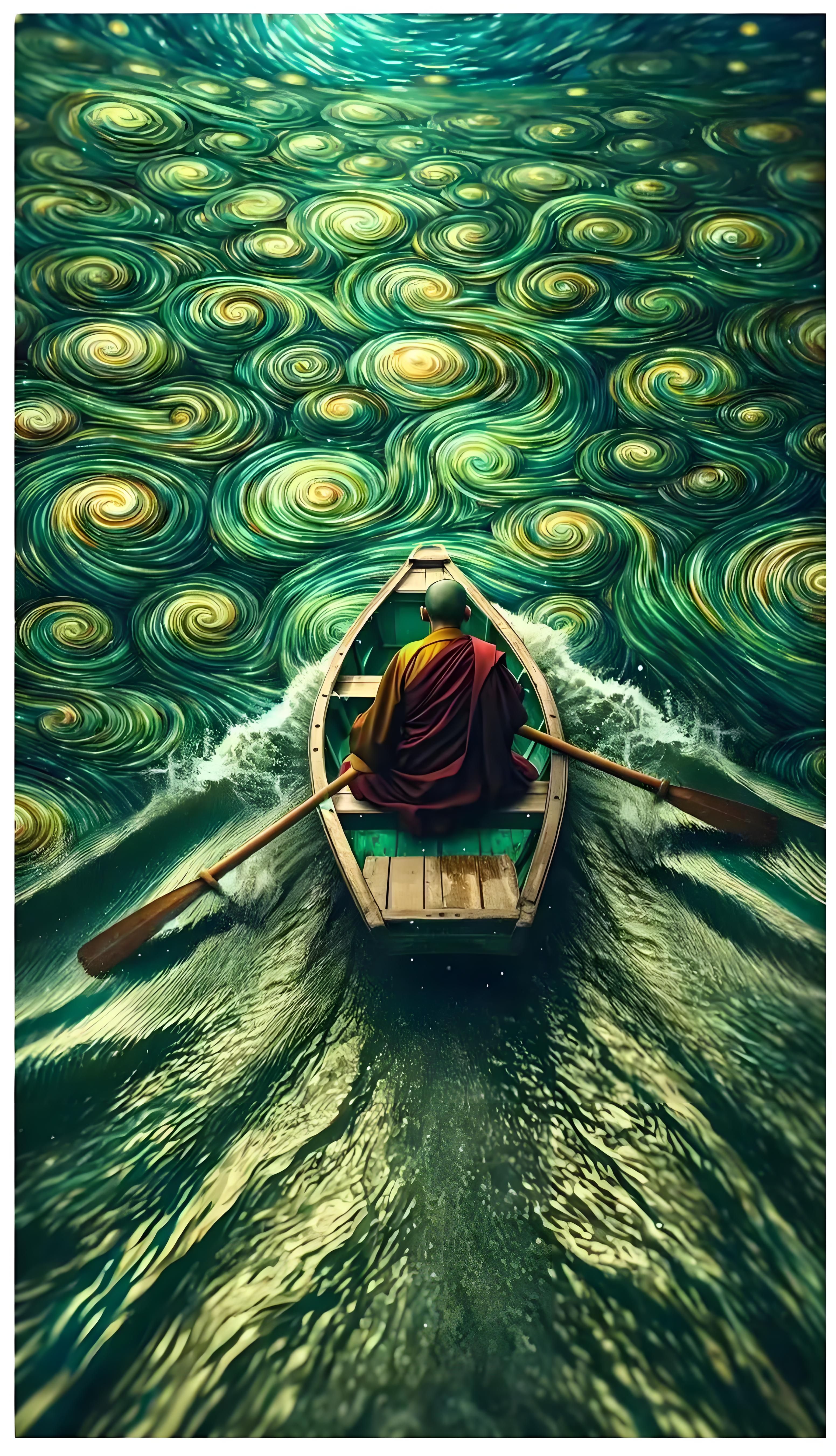

每一个行动都会产生一种力量,反过来,这种力量又会迫使我们采取新的行动,这个过程形成了一个持续的循环,推动着因果轮回向前发展。这种力量并不总是显而易见的,但它的影响却一定会被感受到。

考虑一下美国西部的发展:公路和铁路的建设对于开辟荒野至关重要。修建铁路产生了新的力量,包括更多的资金、劳动力和材料。这些力量反过来又导致了更多的活动,产生了更多的力量。

同样,赚到钱就有能力购买和参与新的活动。这会导致更复杂的欲望和需求,以多种方式改变我们的生活方式。赚钱为他人服务的初衷往往会转变为人们成为金钱的奴仆。同样,虽然发明机器是为了服务和简化人类的生活,但机器却带来了更多的担忧和复杂性,使人们几乎成为机器的奴隶。

因此,行动不仅会产生力量,还会产生约束,迫使我们面对行为的后果。"少即是多 "这句话反映了人们希望避免被某些行为的结果所困。

因果报应的力量通常是无形的,但人们却能敏锐地感受到。从高处观察繁忙的城市街道,会发现车辆和人流的混乱流动,似乎有一股力量在推动着他们前进。如果我们是人群中的一员,可能就不会那么清楚地意识到这种业力的牵引。

即使在一栋办公楼里,无数人也在不断地讨论、计划、辩论和实施计划,这说明有一股巨大的力量在推动着他们。每个人的行为都会产生一种特定的力量;当这些力量结合在一起时,就会形成一种巨大的集体力量,也被称为 "集体业力"。个人的业力被称为 "单独的业力",而集体的业力则是由群体产生的共同力量。集体业力影响着历史、生命和宇宙的进程。

简而言之,因果报应源于人们潜意识中对生存和活动的基本欲望,这种欲望与生俱来。

II.因果报应之谜

因果报应现象太深奥了,人类的智力无法完全掌握,因此它是一个深奥的谜。这种神秘感在自然界中尤为明显。

例如,母猫有多个乳头,确保小猫都有机会吃奶。想想看,如果猫或女人只有两个乳头,会有多大的问题。

鸟类的解剖结构具有轻盈、中空的骨骼和空气动力学特征,非常适合飞行。其精确的设计甚至超过了最熟练的航空工程师。同样,人体也是一个复杂系统和谐运作的奇迹。人类的眼睛就像一台精密的照相机,其功能远远超过了任何照相机。

诚然,一些高空相机能够捕捉到比人眼更清晰的图像,但这是因为它们的设计专门针对这一特定功能。人眼虽小,却具有多种功能,如分泌各种泪液、自动调节瞳孔大小、聚焦以及表达情感的能力。

眼睛位于鼻子上方也很重要。如果眼睛位于鼻子下方或后脑勺,视力就会受到严重影响。

眉毛等身体特征的用途凸显了人体器官的功能问题。有人认为,眉毛的功能是保护眼睛不被汗水浸湿。无论 "美 "是否也起作用,我们都不能否认,进化确实包含了 "美 "的因素。

此外,动物器官的产物和分泌物同样令人惊叹。无论是人乳、牛乳还是羊乳,都富含人体必需的营养成分。这是业力的结果,母亲为后代生产理想的营养品,这是一个自然而高效的过程。雌雄生殖系统的互补设计展示了 "自然业力 "的力量。食草动物能在简单的草地上生存和繁衍,也证明了因果报应的奥秘。

这个世界充满了我们常常忽略的奥秘。仔细观察就会发现,万物都是奇妙的,都是无法解释的。

另一个例子是我们的姿势与心理状态之间的密切关系。将手掌合拢放在胸前这样的姿势更容易让人进入宗教沉思状态,而其他姿势则会阻碍这一过程。这是我们认为理所当然的事情;然而,当我们停下来思考这些事情的原因时,我们很快就会意识到,它们太神秘了,难以理解。

佛教徒将生命的奥妙描述为 "因果报应的不可思议",而基督徒通常将其归因于上帝的智慧。宇宙的各种奥秘都被认为是上帝意志的一部分。

在讨论 "神圣的目的 "时,西方人经常使用 "上帝的旨意 "来解释人类无法理解的情况。当保险合同中包含 "根据上帝的旨意 "合同无效的措辞时,这可以被看作是对人类无法控制的现实的承认。

一对贤惠的夫妇生下了一个孩子,但这个孩子先天性失明、耳聋、跛脚,患有先天性智障。西方人可能会把这解释为 "上帝的旨意",因为他们的宗教很难为这种残酷的存在辩护。对佛教徒来说,这是负因果报应的结果:他们会感叹道:"真可怜!婴儿和父母正在经历多么可怕的因果报应啊!"因此,因果报应既是一种神秘的力量,也是一种不可否认的命运,而命运本身也是一个谜,因为它无法用人类的智慧来解释。

在佛经中 米林达国王的问题米林达国王和僧侣纳迦色那讨论了因果报应的奥秘:米林达国王质问纳迦色那,为什么地狱之火据说比人间的烈火要猛烈许多倍,为什么地狱的众生在火中煎熬了这么多年还没有被烧死。那伽色纳用孔雀等动物吃鹅卵石和沙子后被消化的例子来说明,有些东西对某些生物来说是可以消化的,但同样的东西对另一种生物来说却可能无法消化。同样,胎儿在子宫里也不会被吃掉。纳迦色那认为,原因在于胎儿的业力。同样,地狱中的众生在业力耗尽之前也不会死亡。

因果报应的奥秘总是无法解释,但我们可以从大自然中看到。孔雀吃了毒药后可以变得健康,而人吃了同样的毒药却很可能死亡。

III.因果报应是命运

我们的环境千差万别。有的人天生聪慧,有的人却有局限。有些人有魅力,有些人则没有。有些人天生残疾。这些差异通常被解释为 "命运"。佛教徒对此的解释是,这些情况是我们过去的业力行为造成的,而今生的行为决定了来世。

我们误以为自己拥有相当大的自由,但我们的生活却受到相当大的限制。人没有选择生活的自由。出生的经历和死亡的现实是我们被迫经历的两件事。驱动这些事件的力量就是因果报应。

业力限制了我们的自由,迫使我们承担特定的生活,履行 "预定 "的职责。生命中的许多重要事件都是前世未完成任务的延续。

例如,一个勤俭节约的人可能会积累一笔财富。死后,他们可能会把这一切留给儿子,而儿子从未为之付出过努力。从因果报应的角度来看,这笔财富是儿子前世欠下的。同样的观点也适用于家庭关系,家庭关系通常被视为需要偿还债务和履行义务的交易。

婚姻也可以用因果报应来解释:即使一对情侣看起来很般配,他们最终也可能会嫁给其他人。最有可能的解释是前世未了的因果关系。

同样,天生残疾的人被说成是前世恶业的结果。天才则是因善行而生,因为他们在前世已经掌握了某种程度的技能。

当我们完成前世未完成的任务时,就会产生新的业力,延续轮回。那么,这是否意味着业力是一种宿命系统呢?不完全是,因为虽然业力有限制,但我们可以选择参与或不参与某些行为。因此,我们可以在某种程度上选择我们的业力后果,并且通过自我完善,我们可以改变或净化我们业力的性质。

如果因果报应完全是一种宿命体系,那么任何宗教或道德行为都将失去意义。佛教的 "因果报应 "概念突出了人类生活和存在的固定和不固定因素。

这不同于基督教的观点,即人类历史是上帝神圣计划的一部分。基督徒经常引用神灵干预的例子,比如君士坦丁皇帝在一次战斗中看到天空中的十字架后,皈依了基督教,后来基督教成为罗马的宗教。相比之下,佛教徒认为战争是集体因果报应的结果,而不是神的干预。因此,佛教的历史基于自然业力,而基督教则植根于神意。

印度教是雅利安人一神论与本土德拉威人因果报应和瑜伽信仰的结合。它承认因果报应以及神的意志和权威。 薄伽梵歌印度教的一部重要经文《神的旨意》认为,战争是神的旨意。在神的眼中,参与战争的人早已注定死亡,战争只是一场戏剧。佛教观点对此并不认同。

简而言之,业力是一种塑造我们命运的无形力量,由不同类型的固定和不固定力量混合而成。

IV.因果关系

因果报应最好通过一系列七个同心圆来理解,每个圆代表一个不同的因果报应领域。最大的圆圈是普遍的集体业力领域,随后的圆圈逐个缩小,直至个人业力或纯粹的自我。以下是七个圆圈的摘要:

- 宇宙集体业力

- 一般集体业力

- 国家集体业力

- 具体的集体业力

- 个人因果报应

- 极具个性的因果报应

- 纯粹的个人因果报应

最外圈 宇宙集体业力、 适用于所有生物,因为它涉及到生命所需的基本要素,如阳光、空气和水。这种共同的因果关系形成了一种非常强大的制约,很难改变。

第二圈 一般集体业力这些特征是全人类共有的,涉及使用符号和语言的能力、道德意识和自我意识。这些特征既丰富了人类的生活,也给人类的生活带来了困难。这些共性是人类独有的,是其他生物所不具备的。

第三圈 国家集体业力、 承认国家认同影响着人们的生活。国际政治和冲突等因素都受到国家观念的影响,一个国家的公民必须履行其公民义务。这可能包括服兵役和纳税。这种集体因果关系给人们带来了限制,而这些限制并不总是由他们自己选择的。

第四圈 具体的集体业力、 在较小的群体中,如学校的隶属关系中,也能发现业力的存在。教育质量或在特定机构任教的教授,都是特定群体共同业力的一部分。学校、剧团或政治运动的成员都有类似的特定集体业力。

第五圈 个人因果报应在家庭中,我们可以找到 "业力"。每个家庭的动态和生活环境各不相同,但每个成员都受到家庭集体业力的影响。家庭成员往往因义务和责任的业力纽带而联系在一起。

第六圈 极具个性的业力、 是婚姻关系或其他亲密朋友和关系中的业力。

第七圈 纯粹的个人因果报应、 是指一个人的内在自我,即纯粹的自我。我们内心最深处的想法、感受和欲望只有我们自己知道,因此与他人是分开的。

七个圈解释了集体和个人业力的含义。每个人都存在于各种不同的圈圈之中。这就形成了一个相互联系的网络,其中有多个重叠的层次。每个人都是这张网的一部分,同时扮演着多重角色。在中心,一个人是一个自我。向外延伸,他们也是家庭成员、公民和更广阔世界的成员。

我们每个人都交织在一张巨大的因果之网中,由无数的个体和联系组成,这张巨大的网形成了一个难以完全把握的循环。

每个因果循环都有不同程度的可塑性。改变个人的业力模式要比改变更大群体的业力模式容易得多。虽然我们有可能改变自己的习惯,但改变其他人的习惯和本性却要困难得多。要改变一个集体的习惯和本性更是难上加难。纵观历史,像佛陀这样的人能够改变自己,并影响其家庭、国家甚至所有生物的业力。然而,群体越广泛,改变就越困难。

由此我们可以确认,业力的转化有不同的难度。不同的难度意味着存在着改变环境(或业力)的意愿,而成功的程度则各不相同。这意味着改变环境的意志是存在的,否则,这种不同程度的难度就不会存在。因此,"意志可以改变环境 "这一观点等于承认自由意志的存在。

佛经中经常提到,业力的深浅只有佛陀才知道,什么是固定的业力,什么是不固定的业力,只有开悟的众生才知道。除了说明大群体的业力通常是固定的之外,并没有明确的系统来区分固定和不固定的业力。

西方哲学家已经对自由意志和因果关系的必要性进行了深入研究。但这一问题在佛教哲学中却常常被忽视,这一点令人十分惊讶,因为它对佛教的核心教义十分重要。

当我讲因果报应时,听众经常会提出自由意志的问题。佛教确实证实了自由意志的存在,但并没有为这种说法提供哲学支持。不同程度的业力更容易转化的观点被用来支持自由意志的观点。这只是对此进行研究的初步尝试,还需要进一步的努力。

必须接受自由意志还有两个原因。首先,自由意志的存在是一个直接的、不可否认的现实。我们能够不受任何限制地思考和批判一切,这证实了自由意志的存在。我们的思考能力是一个清晰、直接和不可否认的事实。其次,自由意志对宗教和道德行为至关重要。没有自由选择,就不可能有善恶的概念,宗教行为也就无从谈起。没有自由意志,我们就会成为复杂的机器,仅仅对刺激做出反应。

因此,从现实的角度来看,如果要保留道德和宗教,我们就不得不接受自由意志的存在。

V.作为道德法则的因果报应

从实践和宗教的角度来看,因果报应最重要的方面或许是它代表了一种道德法则。对应原则 "是其核心思想,可以概括为 "同类因产生同类果"。

这意味着一个行为的后果与行为本身相似。在自然界,这表现为 "种瓜得瓜,种豆得豆"。道德也是如此:好的行为会带来好的后果,坏的行为会带来坏的后果。

佛教的世界观坚信对应原则。佛陀在 斯里马拉经

佛陀说:"如果一个女人前世嗔恨心很重,又很贪婪,那么她今生就会生得又丑又穷。如果她生性暴躁,但也慷慨大方,那么她将生得丑陋但富有。如果她生性平和,但不慷慨,那么她将生得美丽,但贫穷。如果她生性平和,而且慷慨大方,那么她将生得美丽而富有"。

这些段落清楚地说明了对应原则。美、丑、富、贫都有具体的原因。这也与《十譬经》中的说法相关:

"忍者生而美丽,贪者生而贫穷。恭敬者生来地位崇高,骄傲者生来卑微。诽谤者生来哑巴,怀疑者生来又聋又瞎。慈悲者长寿,杀生者短命。破戒者生来畸形,守戒者生来五官端正"。

如果没有相应的果报,佛教徒认为要么是时机不对,要么是没有满足正确的条件。一粒种子不会在桌子上结出果实,而是需要合适的环境才能生长。因此,行动需要正确的时机和条件才能体现结果。

归根结底,究竟是神的安排更合理,还是自然的因果报应更合理,这仍然是一个争论不休的问题。

VI.关于因果报应的传统观点

(1) 传统佛教认为 "一因生多果"。例如,一个人在酒后犯下谋杀罪,会面临多重后果,包括悔恨、法律后果、事业和人际关系的毁坏等。此外,凶手还将被迫承受报应,这对未来也有影响。

现代人可能会认为这些观点过于夸张。例如,有一部佛经说,向佛祖掷米的人后来生为大王。在其他经文中,做坏事会带来无穷的痛苦。

现代读者可能会认为这些都是旨在鼓励人们遵守道德的寓言,而不是现实的反映。

西藏有一个民间故事,讲的是一位老妇人参加了一场关于因果报应的佛法讲座。讲座结束后,这位妇女告诉喇嘛,根据佛经,善业可以让她成佛,恶业则会让她和喇嘛都下地狱。这说明普通人也能有深刻的领悟。

虽然这表明人们有天生的同理心,但重要的是不要否定因果的观念。在因果关系中,果几乎总是大于最初的因。就像杀人犯的例子一样,一个行为会产生多个结果。佛经中对此有哲学依据,我们将对此进行讨论。

从宗教的角度来看,这些观念不仅鼓励良好的行为,而且具有深刻的象征意义。

在佛经中,有人类和动物相互对话的故事。这种象征性的语言旨在传达更深层次的含义。

小行动能带来大结果,这种观点在哲学上是正确的。因果报应是基于 "对应原则",而不是基于数量。因果报应的结果几乎总是大于最初的原因。正如自然界所展示的那样,一粒种子可以结出许多谷粒。同样,曼哈顿岛是从一个原住民手中买来的,当时只花了两美元,但现在却价值数十亿美元。

因果报应的结果大于其原因,这一点从细胞分裂的方式中也可以观察到。一个精子和卵子可以产生由数万亿个细胞组成的人体。如果一个细胞能够产生数十亿个细胞,那么业力的结果也有可能同样放大。

因此,在阅读佛经时,必须透过表象,审视其背后的哲学思想。

(2) 一个因可以产生多种果,但不可能产生无限的果。一个精细胞可以分裂成一个人的身体,但这一过程到此为止,这个人的孩子将有自己的因果。一个因不能产生无限的果,否则就违背了对应原则。

业力效应有限性的宗教含义是,一个人的负面业力不会导致无限的痛苦。即使是最糟糕的地狱也不是永久的。同样,所有的善业都是暂时的。

传统佛教宇宙观中的 "天 "有不同层次,除了佛陀的清净境界外,"天 "也不是永恒的。

基督教关于天堂是一个地方或一种存在状态的观念则不那么清晰。如果天堂是一个永生的地方,那是可能的。因为他们相信上帝是无限的,那么有限的人也有可能通过上帝的恩典进入天堂。

然而,佛教严格遵守对应原则,即只有无限的因才能产生无限的果。有限的善业不可能导致最终的解脱。只有超越局限的善业才可以说是无限的,才会带来无限和永恒的解脱。因此,佛教将自力更生放在首位,这可能与因果相应原则有关。

VII.业力是形成性格的一种力量

业力塑造了我们的性格。正如佛教大师甘波巴所说:"如果一个人前世喜欢杀生,那么他今生很可能也会喜欢杀生。如果有人喜欢偷窃,那么他很可能会再次喜欢偷窃。有些人天生喜欢杀戮,而有些人则天生富有同情心。我们可以说,"如果一个人继续做某件事,他就会变成那件事"。

一个当了 30 年警察的人会像警察一样思考和行动。一个做了 30 年木匠的人会像木匠一样思考和行动。

牙医可能会在动物园观察动物,注意它们的牙齿。这位牙医还可能与其他人讨论牙齿及其各种特征。商人会看到随处可见的数字,并计算在任何情况下的利润。

的确,我们的习惯决定了我们的性格。没有习惯,就没有个性。心理学有其局限性,因此很难解释人们身上一些天才级的特质。基因理论也有其局限性,无法解释像莫扎特或爱因斯坦这样的天才人物。

身体确实会影响心灵,但生理并非唯一的影响因素。佛教哲学的轮回和因果报应体系与某些心理学流派相比,更具有整体性和逻辑性。

轮回的概念不仅仅是一个老太太的故事。它具有重大的哲学意义。如果我们承认人类和动物都有本能,那么接受轮回是真实存在的也就顺理成章了。

然而,性格的形成并不完全是一个宿命的过程。我们的遗传倾向可以通过努力、教育和环境来改变。

因此,性格是由先天业力倾向、外在因素和个人努力共同形成的。它既不是一个完全预设的过程,也不是一个完全可塑的过程,而是两者的结合。

到目前为止,我们已经从六个不同的角度探讨了佛教的因果报应思想:因果报应是一种力量、一种神秘、一种命运、一种关系、一种道德法则和一种形成性格的力量。

VIII.因果报应的起源

因果报应的起源并不清楚,但众所周知它早于佛教。印度本土的达罗毗荼人可能就有关于因果报应、瑜伽和解脱的思想。与这一早期传统最相似的宗教传统是耆那教。早期佛教典籍描述了与耆那教徒的交往,早期佛教和耆那教之间也有类似的内容。不过,其中也有一些值得讨论的关键区别。

佛教认为,善恶因果报应取决于心的意图。如果一个行为是在没有意图的情况下进行的,那么它就不被认为是业力行为。

而耆那教的观点则更为机械,它认为所有行为都会导致业力效应,而不论个人的意图如何。例如,如果一个人不小心杀死了一只动物,那么据说他仍然会获得杀生的业力。

这种对因果报应的僵化态度使耆那教徒产生了通过消除因果报应来彻底消除痛苦的想法。这可以通过自找苦吃来弥补负面的业力行为。如果一个人不制造新的负面业力,那么就有可能消除所有业力。

佛教徒驳斥了这种不同意见。

佛教将心的意图放在首位,这是因果报应概念中的一个革命性思想。在评估一个行为的因果报应时,不考虑行为。取而代之的是,还必须考虑内心和思想,这就形成了一个道德维度。

正如佛教大师佛陀菩提萨所说:"佛教徒就像狮子,会攻击伤害他们的人;而耆那教徒就像狗,会对着棍子而不是攻击者狂吠"。因此,自残是白费力气。消除痛苦的方法是消除痛苦的根源。

这告诉我们,佛教中的因果对应原则并不是机械的,它允许在因果系统中存在自由意志体系。

简而言之,佛教的因果报应概念是一种极其复杂、影响深远的宗教哲学。下面是一个简短的概述:

(1) 从宇宙学的角度来看,因果报应是一种可以创造、激励和毁灭个人甚至整个宇宙的力量。(2) 从道德角度看,因果报应是一种完美的道德法则,它确保善行得到奖赏,恶行受到惩罚。(3) 从形而上学的角度来看,因果报应遵循的是对应原则,最终是神秘的。