闭关 "又称 "隐居",在古印度传统中并不存在。在中国,大约在元、明时期才开始有文字记载。它可能起源于早期的长期洞窟冥想。根据 樟林乡在中国僧侣修行的记录中,"闭关的概念产生于元代......闭关修道的做法始于明代"。

佛教静修的类型

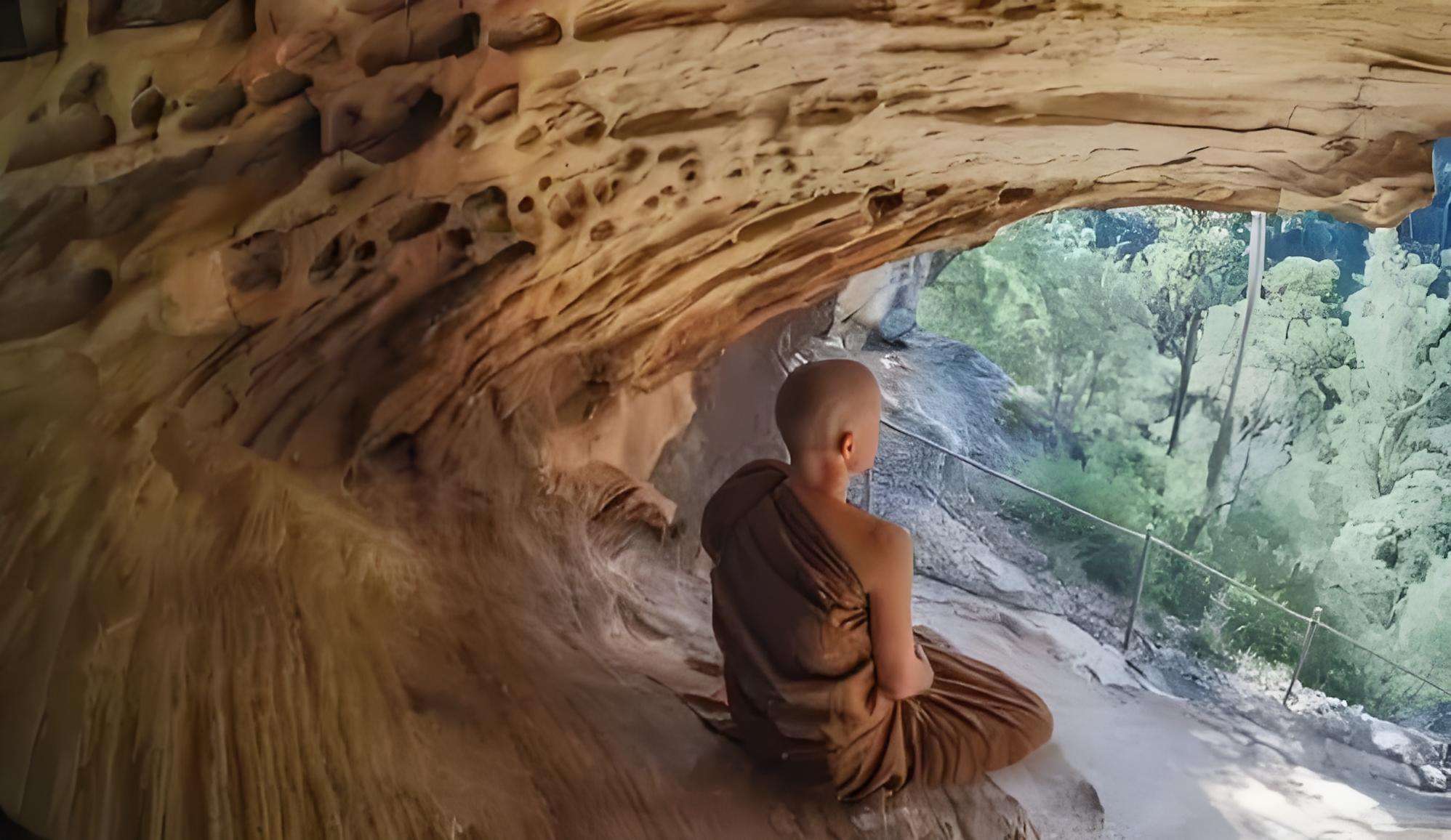

在佛教修行中,有定时和定期修行,也有固定时间的闭关,如七天、二十天、四十九天、九十天或一百天。这些闭关涉及集中修炼特定的 达摩 以实现 启蒙 在规定的时间内。如果条件允许,需要的话,闭关也可以持续一、三、六、九,甚至几十年。不过,这种闭关并不一定要在独处的情况下进行。例如,释迦牟尼佛时代的夏季闭关,以及中国禅宗寺院的冬夏禅修,都是很多人一起修行。天台宗祖师们编撰的忏悔功课和仪轨中,有六、七人或数十人在一个仪式空间中共同修行。在佛陀时代的夏季闭关期间,个别修行者会呆在一个限定的区域内,如树下、山洞、自建的小屋或俗家修行者家中的空房间。不过,这些并不是我们现在所说的 "闭关"。

准备佛教静修的重要性

禅宗有句古话:"不破山门不入山,不入闭关不开悟"。这句话强调,对于禅僧来说,必须先开悟,才有资格进入闭关。这是因为闭关需要一定的基础。否则,闭关三五年后,可能会一事无成,或者遇到魔障,无法实现当初的誓言。除了禅宗,其他佛教流派的修行者也经常闭关。例如,净土宗的修行者闭关修持念佛;华严宗的修行者闭关修持法界观、念佛。 华严经.最令人感动的闭关类型被称为 "生死闭关",在这种闭关中,伟大的修行者发下宏愿,要在有生之年解决生死轮回问题。因此,他们会在闭关中度过最后几年或十几年,直到他们觉得自己对生死轮回有了把握。如果还没有得到这种保证,他们就发誓不离开闭关。

现代封闭式佛教闭关

在当代的大型寺院中,一些僧人仍在闭关修行。一般来说,参加闭关修行有两个原因:第一,集中精力阅读《大藏经》(佛教经典);第二,集中精力修炼某种特定的修行方法。因此,闭关时间长短不一,从几个月到几年不等。修行者居住的地方称为 "闭关室",一般建在僻静的地方。房间必须符合一定的生活标准,比如有一个供修行者晒太阳的小阳台、一个厕所等。闭关期间,原则是不离开房间。因此,必须有人提供食物、药品等支持,这个人被称为 "闭关监护人"。

进入和离开疗养地的仪式

在寺院里,如果有人决定进入闭关,就会被视为一件大事,要举行隆重的仪式。僧侣们聚集在大殿里,由僧团领袖诵经赞颂,然后念三声 "南无大慈大悲观世音菩萨",再念三声 "南无大慈大悲观世音菩萨",最后念三声 "南无大慈大悲观世音菩萨"。 大悲咒诵读一次 心经和三遍《大般若波罗密多心经》。然后,大会唱赞歌赞颂 如转轮圣王之宝马驰驱四方而威伏之,然后,闭关者行十方跪拜礼,感谢大会对其修行的支持,并祈求诸佛菩萨加持。然后,大家诵念一首八行偈颂,赞美 如转轮圣王之宝马驰驱四方而威伏之,.大家拿着香,护送闭关者到闭关室。房间前摆放着香案,住持和闭关者一起点香。然后,住持敲响三下钟磬,发表佛法开示,解释闭关的意义,鼓励闭关者珍惜这次难得的机会,在闭关中精进修行。讲话结束后,住持说 "请进",闭关者进入房间后,转身向大会鞠躬,然后关上房门。然后回到大殿,诵读一首献诗。

闭关结束后,寺院还会举行盛大的庆祝仪式,许多信徒都会前来向闭关者献礼。首先,在客堂悬挂 "闭关开示",敲响午鼓后在大殿集合。他们诵经赞美,然后念三声 "南无释迦牟尼佛"。然后,他们诵读四句偈语:"天上天下,莫过于佛"。全体诵念 "南无 释迦牟尼 佛陀",边说边走向闭关室。礼仪师敲响三下钟磬,住持讲法。之后,住持用 "如意"(礼仪权杖)敲击门锁,并大喊 "开门!"闭关者走出房间,跟随住持来到大殿,诵念奉献偈并供奉供品。上供后,闭关者必须向大殿中的众人鞠躬,以表达他们的感激之情。

佛教静修的益处与挑战

闭关可以让修行者放下世俗事务,断绝外界干扰。这是专注于修行的最佳方式之一。然而,它需要很多条件,包括禅修者的专注能力和寺院的支持,因此并不容易实现。

闭关修炼有哪些禁令?

I.行为禁令

-

严格遵守封闭式闭关的规章制度:包括不得擅自离开闭关地点,不得随意与外界联系。闭关开始后,必须全身心投入修行,不得因个人原因随意中断。

-

避免过度的体育活动和娱乐活动:闭关主要是为了集中精力修行。不宜进行剧烈运动、跳舞、唱歌或其他可能分散注意力的娱乐活动。

-

不做违法或不道德行为:如偷窃、撒谎或性行为不当。必须始终保持道德的纯洁。

II.言论禁止

-

尽量少说话或不说话:许多封闭式闭关要求修行者尽量少说话,甚至完全不说话。避免闲聊、争吵和无意义的言语,以减少外部干扰和内心波动。

-

避免恶意言论:不要使用粗俗或攻击性语言。避免批评、指责或抱怨他人。

III.心理禁令

-

避免贪婪、愤怒和无知等负面情绪:闭关期间,要时刻注意自己的内心状态。当出现贪婪、愤怒和无知等负面情绪时,用禅修对抗这些情绪,不要让它们主导自己的心境。

-

避免傲慢:即使在修行过程中有所领悟和进步,也不要变得傲慢或自负。保持谦逊和敬畏。