导言

你是否曾觉得自己在追逐一个稍纵即逝的梦想?幸福总是遥不可及?人类的经历往往带有不稳定和不满足感。好像总是缺少了什么。这些感觉并不新鲜,也不是你独有的。几个世纪以来,佛教的核心教义被称为 无常、苦谛、无我这三个概念通常被翻译为 "无常"、"痛苦 "和 "无我"。这三个概念通常被翻译为 "无常"、"苦 "和 "无我",它们为驾驭复杂的人生和寻找持久的平静提供了一个框架。这些不只是抽象的概念,它们是理解你自身经验的实用工具,可以引导你获得更充实的生活。

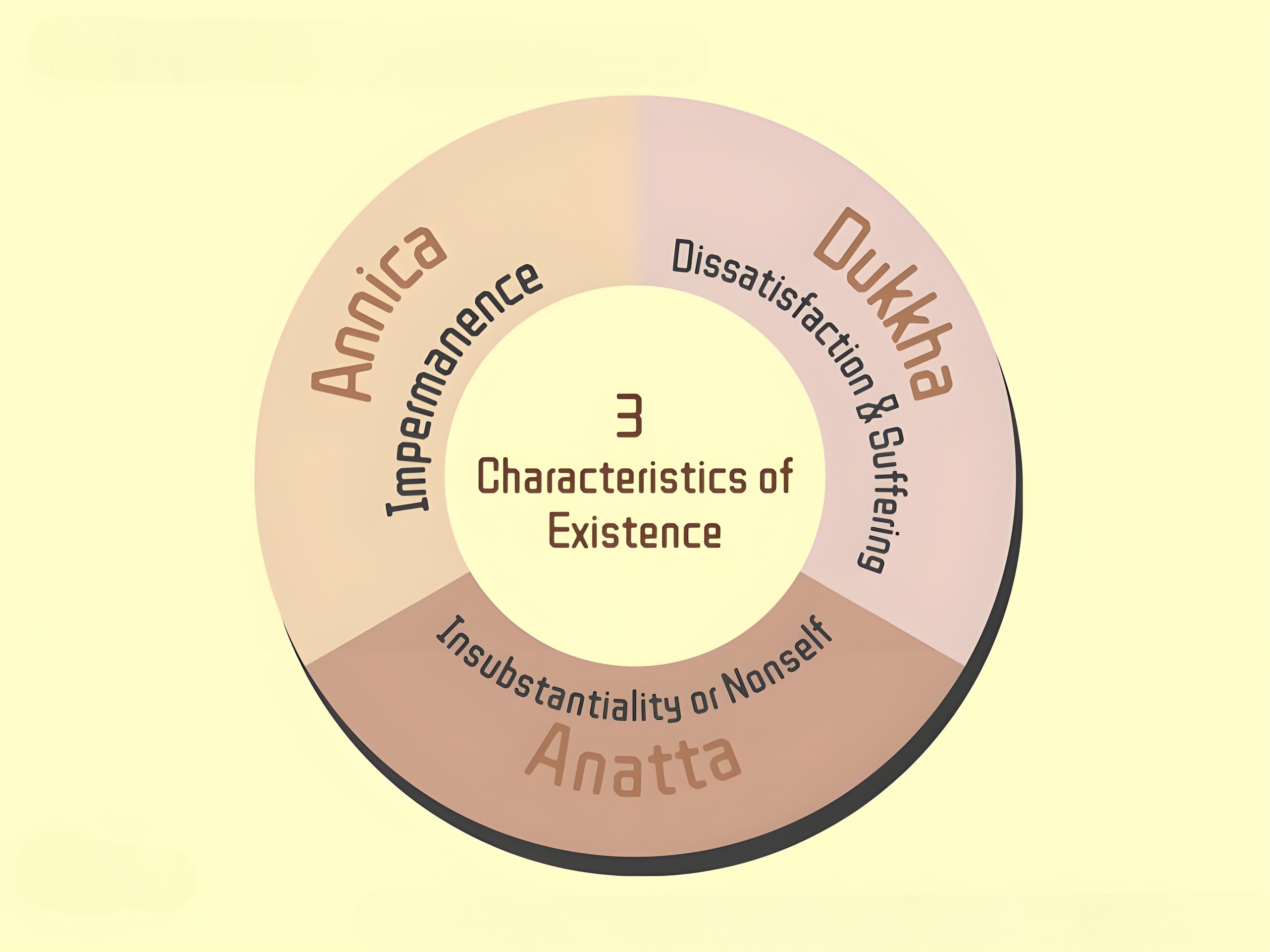

存在的三个标志

在佛教哲学中、 耳环, 豆佉, 无极 被称为 "存在的三个标志"。根据佛教教义,它们并不仅仅是哲学概念,而是现实本身的基本特征。认识并深刻理解这些印记被认为是精神成长和从痛苦中解脱的关键。此外,这三个特征是相互关联的。它们为观察世界和我们在其中的位置提供了一个全面的视角。

无常:无常的现实

的概念 耳环 强调一切都在不断变化。这一概念超越了 "物极必反 "这一显而易见的事实。 阿尼卡 这表明,变化是不断发生的,从一瞬间到另一瞬间。就像电影是一系列快速移动的画面,在我们眼中似乎是连续的,我们的生活也是一系列不断出现和消逝的瞬间。

无常适用于一切事物,从实物到我们的思想和情感。没有什么是不变的,一切都在变化之中。这种理解并不令人沮丧;相反,它邀请我们充分欣赏当下,认识到它的珍贵和转瞬即逝的本质。它鼓励我们不要过于执着于事物的现状,因为它们不可避免地会发生变化。因此,正念的练习可以加深对无常的理解。

对无常的实用见解

- 接受更改: 与其抵制变化,不如尝试拥抱变化,将其视为生活的自然组成部分。

- 珍惜现在 因为一切都是无常的,所以要珍惜每一刻、每一段关系。

- 放下牵挂 认识到对事物的执着只会在它们改变或消失时带来痛苦。

- 观察你的想法 注意你的想法和感受是如何来来去去的,不要执着于它们。这将帮助你认识到心理状态的短暂性。

Dukkha:了解痛苦

苦难 通常被翻译为痛苦。然而,这个词不仅仅包括身体上的疼痛。它还包括不满、不安,以及总觉得事情不太对劲的感觉。 苦难 它不仅仅是消极的经历,而是一种渗透在我们生活中的微妙、潜在的不安感。它让人觉得总是缺少些什么,或者事情本可以变得更好。这种不满源于对无常的执着和对永恒的期待。它是一种压力,伴随着不断渴望事物与现状不同的愿望。

佛教确定了不同种类的 豆佉包括身体疼痛带来的痛苦、变化带来的痛苦,以及我们受条件限制的生存本质带来的痛苦。通过了解 豆佉这样,我们就可以开始解决我们不满意的根本原因。这种对痛苦的理解并不意味着悲观,而是从现实的角度来看待人类的处境。它是我们从痛苦中找到解脱之路的第一步。

不同类型的 Dukkha:

- Dukkha-dukkha: 这是最明显的痛苦形式。它包括肉体痛苦、精神痛苦和情感困扰。

- Viparinama-dukkha: 这就是变化带来的痛苦。即使是快乐的经历也会发生变化,当它们结束时,往往会带来失落感或失望感。

- Samkhara-dukkha: 这就是我们的条件性存在所固有的痛苦。这是一种潜在的不安感,它来自于我们不断追求更多东西的事实。它源于我们执着于无常并期望它永恒的本质。

Dukkha 的实用见解:

- 承认苦难 不要试图回避或压制你的不适感。相反,要承认它们并探索它们的来源。

- 调查原因: 一旦认识到痛苦,就要试着了解是什么导致了痛苦。通常,痛苦源于渴求和执着。

- 减少渴望 明白了欲望会导致痛苦,我们就能学会放下欲望。

- 培养接受能力: 学会接受现状,而不是一味地追求不同。

阿那他非我的概念

教学 无极非我 "或许是最难理解的概念。它违背了我们根深蒂固的拥有一个永恒不变的自我的意识。 阿那达 主张没有一个固定、独立的 "我 "或 "灵魂"。相反,我们所认为的 "自我 "实际上是不断变化的生理和心理过程的集合。此外 无极 这表明,我们与周围的一切都相互关联,我们不是独立、孤立的个体。

这一概念对我们关于身份和个人存在的常见假设提出了挑战。身份理论 无极 并不是说我们不存在。相反,它强调我们的自我意识是由不断变化的物理和心理现象造成的幻觉。这种理解会让我们更深刻地感受到与他人的联系。当你意识到每个人都在经历同样的过程时,就会增进同情心。

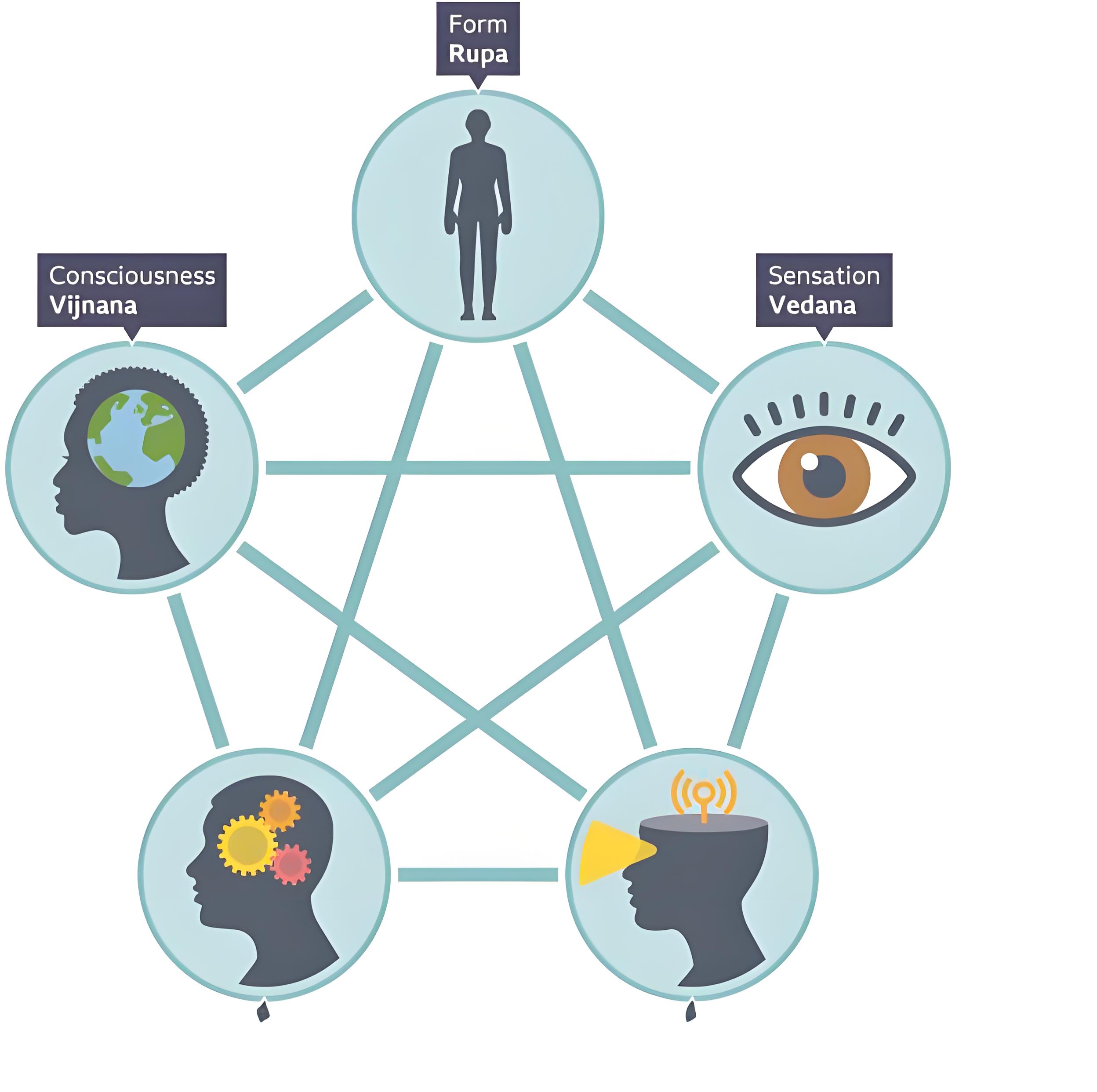

五蕴(Skandhas):

佛教的解释 无极 将 "自我 "分解为五蕴(skandhas):

- 形式(Rupa): 我们的身体和感官

- 感觉(Vedana): 我们的感受和感觉

- 感知(Samjna): 我们对感官输入的识别和解读。

- 心理形态(Sanskara): 我们的思想、意图和意志

- 意识(Vijnana): 我们对经验的认识。

五蕴是不断变化的,它们背后没有永恒的本质或灵魂。因此,相信有一个永恒、固定的自我是一种幻觉,会导致痛苦。

对 "无我 "的实用见解

- 质疑你的身份 反思你的自我意识,以及它是如何随着情况的变化而变化的。这可以帮助你认识到 "自我 "并不是一个固定不变的东西。

- 认识相互依存性: 明白自己与周围的一切都息息相关。这有助于减少分离感。

- 放下自我 认识到自我是一种无常的建构。这将减少它对你思想和行动的控制。

- 拥抱变化: 允许自己的观点和看法发生变化,因为它们也不是固定不变的。

无常、浊、无我的相互联系

这三个概念并不是孤立的概念。它们之间有着深刻的联系。无常(耳环)导致痛苦(豆佉),因为我们渴望事物是永恒的。这种渴求源于对永恒自我的错误信念("永恒的自我")。无极).当我们执着于无常的事物时,当它发生变化时,我们不可避免地会经历痛苦。对永恒自我的幻想让我们渴望安全、永恒和控制,而所有这些都是无法实现的。正是这种追求导致了不快乐。

因此,要了解 无常"(anicca)、"苦"(dukkha)、 和 无极 是至关重要的。它创建了一个框架,让我们能够看清现实的本质。这个框架告诉我们痛苦产生的原因,以及我们如何才能找到真正的安宁。通过正念、冥想和道德行为的实践,我们才能真正理解这些原则。深刻理解这些教义后,我们就能结束痛苦,实现 大般涅槃 (启蒙)。

和平之路:应用三个标志

如何将这些教义切实应用到日常生活中?了解 耳环, dukkha、 和 无极 不是智力知识。它是关于经验的理解。和平之路在于将这些原则付诸实践:

- 正念冥想 用冥想来观察你的思想、情感和身体感觉的变化。当你冥想时,你会开始体验到 耳环, 豆佉和 无极 直接。

- 道德行为: 过一种没有有害行为的生活。这将减少你给自己和他人带来的痛苦。

- 同情心: 培养对自己和他人的善意和同情。这是一种抵消自我中心的做法。

- 接受: 接受变化的现实和存在的无常本质。这将减少你对现有事物的抵触情绪。

- 放手: 练习从导致痛苦的事物中解脱出来。放下不是冷漠,而是看清事物的本质,不执着。

新颖的见解

许多文章单独探讨了 "无常"(anicca)、"苦"(dukkha)和 "无我"(anatta)的含义,而本文则强调了它们之间的相互联系。它提出了一个新颖的视角,强调了这些概念是如何共同创造我们对世界的体验的。本文没有将它们视为独立的哲学观点,而是阐述了它们是如何相互交织在一起的,是同一基本真理的不同侧面。这种方法提供了更丰富、更全面的理解。它超越了单纯的知识理解。它提供了一种更深层次、更具体验性的理解,可以促进个人的转变,减少痛苦。这不仅是理解这些概念的关键,也是利用它们找到和平的关键。

结论

无常、苦谛、无我 不仅仅是古老的佛教教义。它们是对现实本质的深刻洞察。这三个标志提供了一个理解人类状况的框架。它们提供了一条通往更安宁、更幸福的道路。承认存在不断变化的本质,接受痛苦的现实,并认识到不存在永恒的自我,你就能以新发现的清晰和平和的心态应对生活中的挑战。有了这种认识,你就能在生活中多一些临在、多一些慈悲,少一些执着。通往解脱的旅程从理解这些核心原则开始。它们能让你的生活更加平静和充实。